九民之后再談金融產品中第三方增信措施的法律性質

隨著金融市場的快速發展,金融產品中第三方增信措施的應用日益廣泛,其法律性質的界定成為司法實踐與學術討論的重要議題。2019年《全國法院民商事審判工作會議紀要》(以下簡稱“九民紀要”)的出臺,為增信措施的法律認定提供了指引,但實踐中仍存在諸多爭議。本文結合九民紀要的相關規定,探討金融產品中第三方增信措施的法律性質,以期為實務操作提供參考。

一、第三方增信措施的常見形式及其法律困境

金融產品中的第三方增信措施主要包括保證、差額補足、流動性支持、回購承諾等形式。這些措施旨在增強金融產品的信用,降低投資風險,但其法律性質在不同情形下可能被認定為保證合同、獨立承諾或無名合同。九民紀要明確,增信文件若符合保證合同的特征,應認定為保證合同;若不符合,則需根據內容確定其性質。實踐中,由于增信措施多樣且表述不一,導致司法認定存在分歧,例如差額補足責任可能被解釋為債務加入或獨立義務。

二、九民紀要對增信措施法律性質的界定

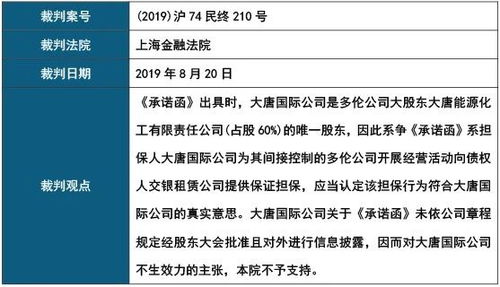

九民紀要在第91條中強調,增信措施的性質應依據文件內容確定,核心在于是否具有保證的意思表示。如果增信文件明確約定一方在另一方不履行債務時承擔清償責任,且符合《擔保法》規定的保證要件,則應認定為保證合同。反之,若增信措施缺乏從屬性,例如獨立于主債務的補足承諾,可能被視為獨立的合同義務。這一規定厘清了部分模糊地帶,但未能完全覆蓋所有增信形式,尤其是在結構化金融產品中,增信措施可能與資產管理、信托等法律關系交織,增加了定性難度。

三、增信措施法律性質認定的實務難點與風險

在金融產品設計中,增信措施的法律性質不明可能引發多重風險。若被認定為保證合同,則需遵守《擔保法》關于保證期間、形式要件等規定,否則可能導致增信無效。若被認定為獨立承諾,則可能面臨義務范圍不確定、強制執行困難等問題。在破產程序中,增信措施的性質直接影響債權清償順序,例如差額補足責任在破產重整中的效力存疑。九民紀要雖提供了原則性指引,但具體案例中仍需結合交易背景、當事人真實意思等因素綜合判斷。

四、完善增信措施法律定性的建議

為降低法律風險,建議金融市場參與者在設計增信措施時,明確約定其法律性質,例如在文件中清晰表述是否為保證、債務加入或獨立義務。同時,應注重增信文件的合規性,確保其符合相關法律法規及監管要求。在司法層面,法院可借鑒九民紀要精神,以實質重于形式的原則,根據增信措施的經濟實質進行定性,避免機械適用法律條文。未來,立法機關或可考慮出臺專門規定,進一步統一增信措施的法律認定標準。

結語

九民紀要為金融產品中第三方增信措施的法律性質提供了重要參考,但實踐中仍需結合具體情形審慎認定。明確增信措施的法律性質,不僅有助于保護投資者權益,也能促進金融市場的穩定發展。作為法律從業者,我們應持續關注相關司法動態,為客戶提供精準的法律服務。

如若轉載,請注明出處:http://www.huimenling.com/product/201.html

更新時間:2025-11-13 07:37:16